Inhalt

Die E-Gitarre und die Schutzrechte

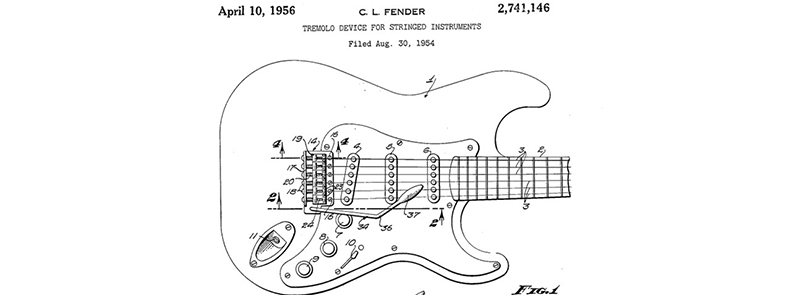

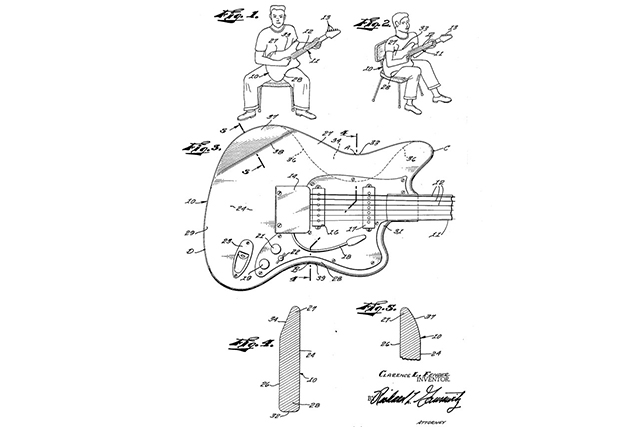

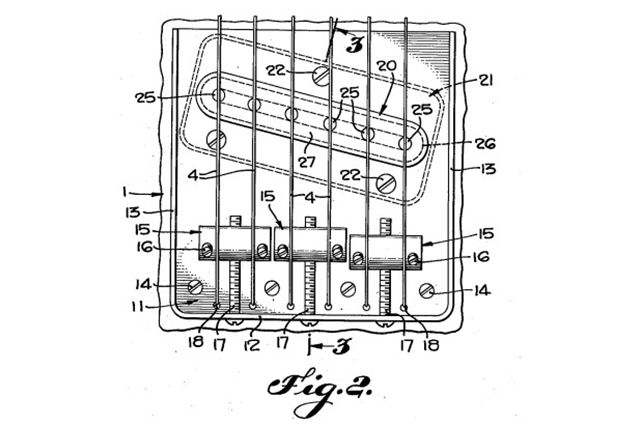

US2741146A: Leo Fender meldete das Tremolo-System seiner "Stratocaster" zum Patent an. Revolutionär war 1954 besonders die Formgebung dieser E-Gitarre

Geschichte(n) rund um die „Stromgitarre“

Die monumentalste Fehleinschätzung in der Geschichte der Musik ist längst Legende: 1962 lehnte ein Manager der Plattenfirma Decca es ab, eine junge Band namens „The Beatles“ unter Vertrag zu nehmen mit der Begründung, Gitarren-Bands seien „auf dem absteigenden Ast“. Die größte Zeit der Gitarrenbands brach da gerade erst an. Und die elektrische Gitarre ist noch immer da. Sie hat Synthesizer, Loops, Samples und Apps überlebt und ist bis heute das wichtigste Instrument in der populären Musik.

Die (Vor-) Geschichte der elektrischen Gitarre beginnt 1796 in Markneukirchen im sächsischen Vogtland mit der Geburt von Christian Friedrich Martin. Der talentierte Handwerker lernte zunächst bei seinem Vater, dann beim berühmten Gitarrenbauer Johann Georg Stauffer in Wien. 1833 wanderte Martin in die USA aus und gründete eine eigene Gitarrenwerkstatt. Diese Firma, die bis heute im Besitz seiner Nachkommen ist, setzte die entscheidenden Impulse bei der Entwicklung moderner Stahlseiten- oder Westerngitarren. Martin entwickelte etwa eine robuste Form der Deckenbeleistung, das sogenannte „x-bracing“, die dem höheren Zug der Stahlseiten standhalten konnte, sowie die bis heute üblichen Korpusformen.

Gitarren waren einst einfach zu leise

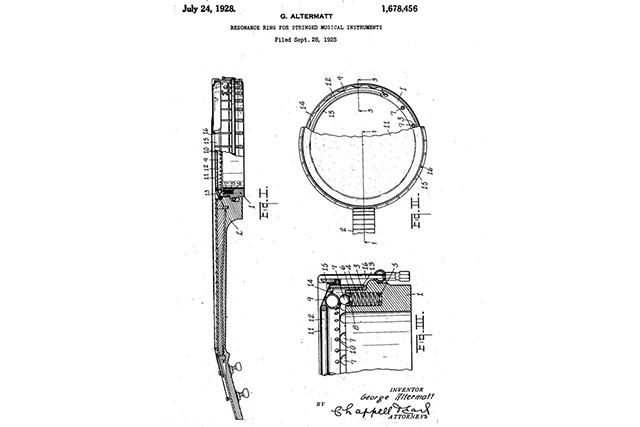

US72591A: Frühes Patent für eine Deckenbeleistung (Bracing) von 1867

Gitarren mit Stahlsaiten sind zwar deutlich lauter als klassische „spanische“ Gitarren mit Darm- oder Nylonsaiten, aber im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten immer noch vergleichsweise leise. Martin entwickelte 1916 Gitarren mit größerem und daher lauterem Resonanzkörper, die wuchtigen „Dreadnoughts“ („Fürchtenichts“, nach einer zeitgenössischen Schlachtschiff-Klasse). Aber die anderen Instrumente des angesagten Jazz waren immer noch deutlich lauter, vor allem die Blechbläser. Findige Ingenieure wie George D. Beauchamp (1899-1941) entwickelten daher Resonatoren und Gitarrenkörper aus Metall. Aber immer noch musste die Gitarre in Bigbands die Nebenrolle als leises Rhythmusinstrument spielen.

Stahlsaiten waren die Voraussetzung für die Entwicklung der E-Gitarre. Ihre Schwingungen können das Feld eines Magneten beeinflussen, in einer um diesen gewickelten Spule durch Induktion eine elektrische Wechselspannung hervorrufen und ein schwaches Signal erzeugen, das einem Verstärker zugeleitet wird.

Hawaii und Hufeisen

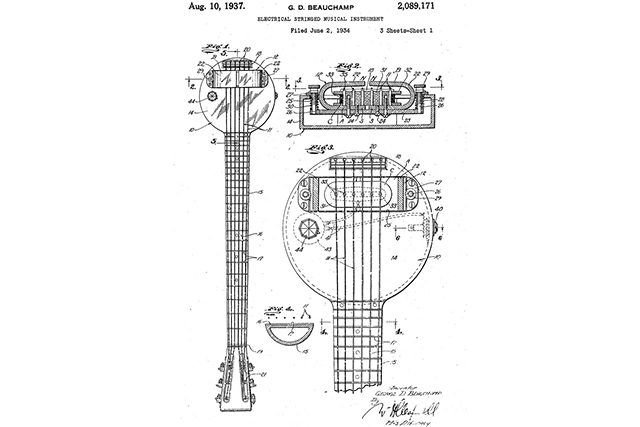

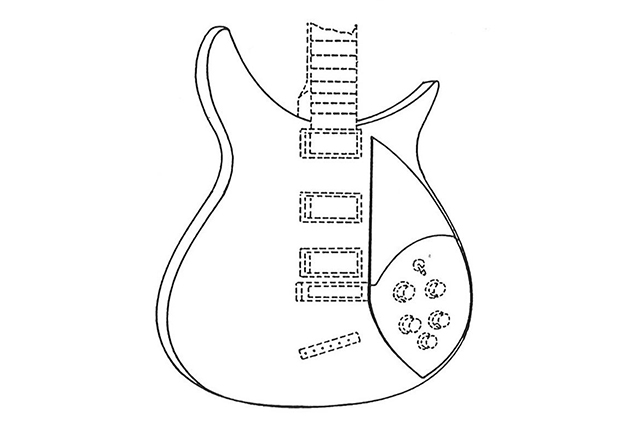

Die Technik schritt voran: Ab den 1920er Jahren experimentierten Gitarrenbauer mit elektronischen Verstärkungsmöglichkeiten. Beauchamp gelang es in Zusammenarbeit mit dem Musikinstrumentenbauer Paul Barth und dem Unternehmer Adolph Rickenbacher, 1931 den ersten elektromagnetischen Tonabnehmer zu bauen. Er bestand aus einer Spule Kupferdraht, die um sechs Polköpfe (für jede Gitarrensaite einen) gewunden war, und gegenüberliegenden Magneten in Hufeisen-Form – der „Horseshoe Pickup“.

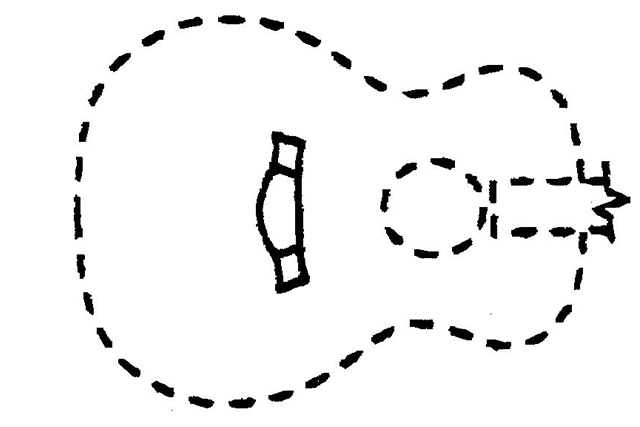

Jetzt konnte Beauchamp mit seinen Partnern die erste elektrisch verstärkbare Gitarre bauen. Sie orientierte sich an den damals populären Hawaii- oder „Lap steel“-Gitarren, die auf den Knien liegend und zumeist mit einem „Slide“ gespielt wurden. Die Konstruktion mit dem Gitarrenhals und dem kleinen runden Korpus aus Aluminiumguss, der den Tonabnehmer trug, erinnerte entfernt an eine Bratpfanne. Und so ging sie dann 1932 in die Musikgeschichte ein: „Frying Pan“, die erste E-Gitarre der Welt.

Klassische Patente rund um die E-Gitarre

Die „Bratpfanne“ bahnte den Weg in den Rock

1934 meldete George Beauchamp die „Frying Pan“ zum Patent an. Doch die Prüfer hatten angeblich Zweifel, ob sich mit diesem Gerät tatsächlich Musik machen ließe. Adolph Rickenbacher soll daher einige Gitarristen nach Washington, D.C. zum Patentamt geschickt haben, um den Prüfer etwas auf der „Bratpfanne“ vorzuspielen. Das Patent wurde schließlich 1937 erteilt ( ![]() US2089171A).

US2089171A).

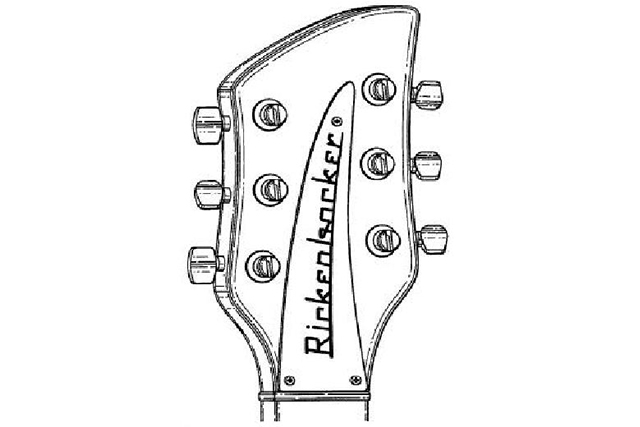

Die Firma, die die „Frying Pan“ zum Verkauf anbot, hatten Beauchamp und seine Partner nach einigem Hin und Her „Rickenbacker“ getauft – ein damals sehr geläufiger Name dank Adolph Rickenbachers Verwandtem Eddie, einem berühmten Flieger-As des Ersten Weltkriegs.

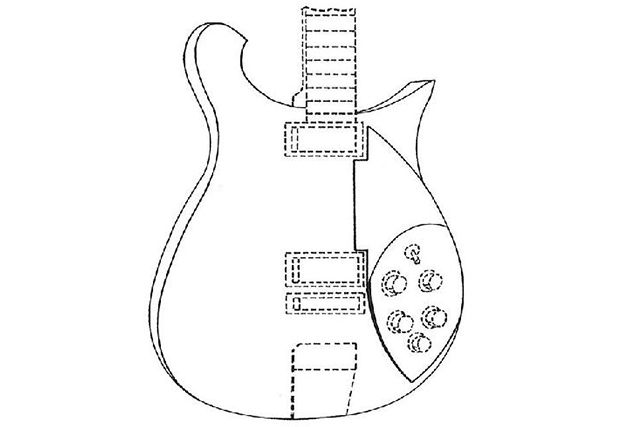

Rickenbacker baut übrigens bis heute hochwertige E-Gitarren und Bässe, die in den 1960er Jahren vor allem durch die Beatles (Gitarrenband!) populär wurden. Die markante Formgebung der klassischen Rickenbacker-Modelle hat sich seit mehr als einem halben Jahrhundert kaum geändert und ist markengeschützt (siehe unten).

Die „spanische“ Gitarre wird elektrifiziert

Charlie Christian etablierte die E-Gitarre als Solo-Instrument (1940)

Ein traditionsreicher Konkurrent war es jedoch, der 1936 als erster eine E-Gitarre industriell in großer Serie herstellte: die Gibson ES-150. Orville H. Gibson (1856-1918) hatte als erster die sogenannte Archtop-Bauweise, also die gewölbte Decke von Streichinstrumenten, auf Gitarre und Mandoline übertragen. Die von ihm gegründete Firma wurde Martins wichtigster Wettbewerber im Steelstring-Bau.

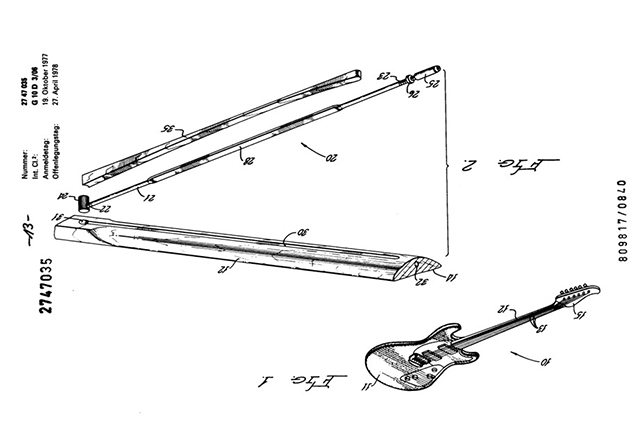

Eine von Gibsons wichtigsten Innovationen war der Einbau eines verstellbaren Metallstabes in den Hals der Gitarre, der diesen zugleich verstärkte und Korrekturen in Krümmung und Saitenlage ermöglichte. Diese „truss rods“ wurden von der Konkurrenz übernommen und weiterentwickelt (siehe u.a. Leo Fenders ![]() DE2747035A1) und kommen bis heute praktisch in jeder Gitarre mit Stahlsaiten zum Einsatz.

DE2747035A1) und kommen bis heute praktisch in jeder Gitarre mit Stahlsaiten zum Einsatz.

Gibsons ES-150 („ES“ für „Electric Spanish“), noch mit einem traditionellen hölzernen Resonanzkörper, war nun dank der Verstärkungsmöglichkeit die erste Gitarre, mit der sich gleichwertig in einem Ensemble (mit-) spielen ließ. Zu ihrer Popularität trug besonders Charlie Christian bei, der ab 1939 in der Big Band von Benny Goodman die Gitarre als Soloinstrument etablierte.

Der Tonabnehmertyp der ES-150 (siehe ![]() US2145490A) wird seitdem als „Charlie-Christian-Pickup“ bezeichnet. Es handelte sich dabei um einen „Single Coil“, also einen Einzelspuler. Bei elektromagnetischen Tonabnehmern, den „Pickups“, gibt es hauptsächlich die Bauformen Single Coil und Humbucker. Der Single Coil ist wesentliches Element jener Instrumente, mit denen die Erfolgsgeschichte der E-Gitarre nach Kriegsende dann so richtig losging.

US2145490A) wird seitdem als „Charlie-Christian-Pickup“ bezeichnet. Es handelte sich dabei um einen „Single Coil“, also einen Einzelspuler. Bei elektromagnetischen Tonabnehmern, den „Pickups“, gibt es hauptsächlich die Bauformen Single Coil und Humbucker. Der Single Coil ist wesentliches Element jener Instrumente, mit denen die Erfolgsgeschichte der E-Gitarre nach Kriegsende dann so richtig losging.

Fender verändert die Musikwelt

Leo Fender (1909-1991) hatte zunächst auch mit „Lapsteel“-Gitarren experimentiert, ehe er sich dem Konstruktionsprinzip zuwandte, das die E-Gitarre bis heute dominiert: die „solid body“-Gitarre, die keinen Resonanzkörper mehr besitzt, sondern nur einen fast beliebig geformten massiven Korpus, der die Saitenhalter und Elektronik aufnimmt.

1952 brachte Fender die erste „solid body“-E-Gitarre auf den Markt. Sie ist heute als „Telecaster“ bekannt ( ![]() USD164227,

USD164227, ![]() US2573254A). Und mit dem „Precision Bass“ ließ Fender gleich die nächste bahnbrechende Innovation folgen: die erste elektrische Bassgitarre, „solid body“, handlich zum Umhängen und mit Bundstäbchen. Jetzt konnten die Gitarrenbands loslegen…

US2573254A). Und mit dem „Precision Bass“ ließ Fender gleich die nächste bahnbrechende Innovation folgen: die erste elektrische Bassgitarre, „solid body“, handlich zum Umhängen und mit Bundstäbchen. Jetzt konnten die Gitarrenbands loslegen…

Die Formgebung dieser Bassgitarre war damals revolutionär und geradezu futuristisch. Fender adaptierte ihre Gestaltung dann für seine nächste „solid body“-Gitarre, die er 1954 auf den Markt brachte. Die Fender „Stratocaster“ dürfte die berühmteste, meistgebaute und meistkopierte E-Gitarre der Welt sein. Sie besitzt drei Single Coils ( ![]() US2455575A), zwei tiefe Cutaways (Korpusausschnitte zum leichteren Erreichen der hohen Bundlagen) und Fenders patentiertes Tremolo-System (

US2455575A), zwei tiefe Cutaways (Korpusausschnitte zum leichteren Erreichen der hohen Bundlagen) und Fenders patentiertes Tremolo-System ( ![]() US2741146A, eigentlich ein Vibrato), auch „Jammerhaken“ genannt. Schon Beauchamp hatte einen Hebel zur Veränderung der Saitenspannung in seiner Anmeldung

US2741146A, eigentlich ein Vibrato), auch „Jammerhaken“ genannt. Schon Beauchamp hatte einen Hebel zur Veränderung der Saitenspannung in seiner Anmeldung ![]() US2152783A von 1936 entworfen. Den Tremolo-Hebel benutzte der vielleicht bekannteste aller „Strat“-Spieler, Jimi Hendrix, besonders gerne.

US2152783A von 1936 entworfen. Den Tremolo-Hebel benutzte der vielleicht bekannteste aller „Strat“-Spieler, Jimi Hendrix, besonders gerne.

Auch mit seinen Gitarrenverstärkern setzte Fender neue Maßstäbe; der Schaltplan des „Bassman“ inspirierte die ersten Amps der nachmals berühmten Hersteller Vox und Marshall.

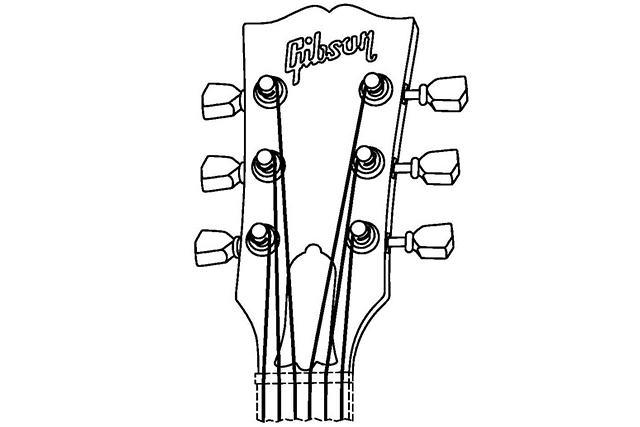

Markengeschützte Formgebung bei berühmten Gitarren

Das klassische Dreigestirn der E-Gitarre

Paul McCartney mit seinem Höfner-"Beatles"-Bass (2018)

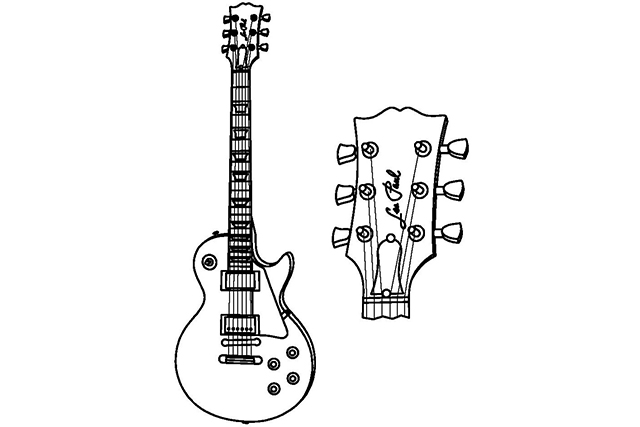

Kurz nach der Telecaster stellte auch Gibson seine erste „solid-body“-E-Gitarre vor. Sie war in Zusammenarbeit mit dem damals sehr populären Gitarristen Lester Polfuss entstanden und trug seinen Künstlernamen: Les Paul. Ihre Korpusform orientierte sich an den Linien einer spanischen Gitarre, verfügte aber über ein Cutaway. Gemeinsam mit Telecaster und Stratocaster von Fender ist die Gibson Les Paul bis heute die klassische E-Gitarre schlechthin. Fast alle später entstandenen E-Gitarren sind Kopien oder Variationen dieser drei Standardmodelle oder davon zumindest stark beeinflusst.

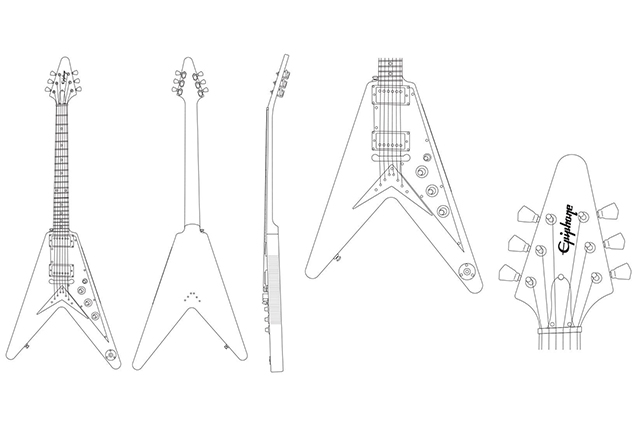

Gibson und Les Paul entwarfen auch gemeinsam die „SG“, die ebenfalls bis heute erfolgreich produziert wird (populär u.a. durch Robby Krieger von den „Doors“ und Angus Young von AC/DC). Außerdem brachte Gibson einige „wilde“ Korpusformen wie die „Flying V“ oder die „Explorer“ auf den Markt, neben denen die einst so progressive Stratocaster fast alt aussieht. Diese Gitarren werden heute hauptsächlich von Heavy Metal-Bands gespielt. - Zu den archetypischen Korpusformen gehört auch der Höfner 500/1-Bass, besser bekannt als „Beatles-Bass“ von Paul McCartney. Auch bei den Tonabnehmern ging der Hersteller aus Bubenreuth seinerzeit ganz eigene Wege (siehe u.a. ![]() DE1742639U,

DE1742639U, ![]() DE1806362U).

DE1806362U).

Populäre „PAFs“

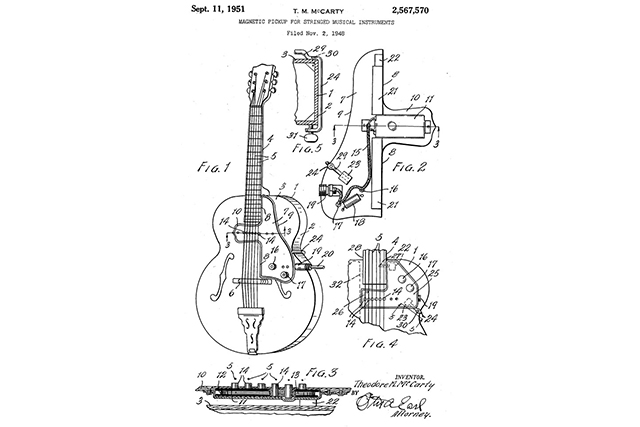

Neben der Form sind die Tonabnehmer der Hauptunterschied zwischen den Klassikern von Fender und Gibson. Die Les Paul kam ursprünglich mit zwei Single Coil Pickups (bekannt als „P-90“, siehe ![]() US2567570A) auf den Markt (

US2567570A) auf den Markt ( ![]() US2714326A). Sie war zunächst mit einer kombinierten Lösung für Steg und Seitenhalter ausgestattet (

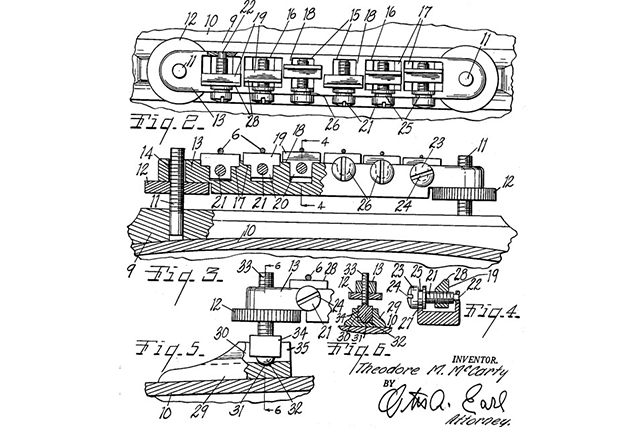

US2714326A). Sie war zunächst mit einer kombinierten Lösung für Steg und Seitenhalter ausgestattet ( ![]() US2740313A), die dann durch Les Pauls "Stop-tail-piece"-Lösung ersetzt wurde (

US2740313A), die dann durch Les Pauls "Stop-tail-piece"-Lösung ersetzt wurde ( ![]() US2737842A). Seit 1957 ist sie mit Humbuckern ausgestattet. Als das klassische Patent zu diesen doppelspuligen Tonabnehmern gilt das von Seth Lover und Walter Fuller (

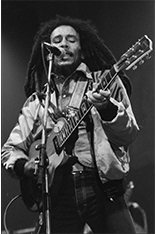

US2737842A). Seit 1957 ist sie mit Humbuckern ausgestattet. Als das klassische Patent zu diesen doppelspuligen Tonabnehmern gilt das von Seth Lover und Walter Fuller ( ![]() US2896491A). Es gab zwar Vorläufer, aber die konnten nicht durchsetzen (u.a. Arnold Lesti US2026841, Armand Knoblaugh US2119584). Humbucker klingen mittenreicher, „fetter“ und breiter als Single Coils, sind - wie der Name schon signalisiert – brummfrei, lassen sich leicht gezielt übersteuern und erzeugen so einen warmen verzerrten Klang, den besonders Hard Rock- und Bluesgitarristen sehr schätzen (berühmte Les Paul-Spieler sind beispielsweise Jimmy Page von Led Zeppelin und Slash von Guns´n Roses, aber auch Bob Marley).

US2896491A). Es gab zwar Vorläufer, aber die konnten nicht durchsetzen (u.a. Arnold Lesti US2026841, Armand Knoblaugh US2119584). Humbucker klingen mittenreicher, „fetter“ und breiter als Single Coils, sind - wie der Name schon signalisiert – brummfrei, lassen sich leicht gezielt übersteuern und erzeugen so einen warmen verzerrten Klang, den besonders Hard Rock- und Bluesgitarristen sehr schätzen (berühmte Les Paul-Spieler sind beispielsweise Jimmy Page von Led Zeppelin und Slash von Guns´n Roses, aber auch Bob Marley).

Die ersten in den Les Pauls verbauten Humbucker trugen einen kleinen Aufkleber: „PAF - Patent Applied For“ („Patent beantragt“ - erteilt wurde es erst 1959; ![]() US2897709A). Daher werden diese Tonabnehmer teilweise bis heute „PAF“ genannt. Alte E-Gitarren, besonders aber Les Pauls mit „PAFs“, sind heute nahezu unbezahlbar.

US2897709A). Daher werden diese Tonabnehmer teilweise bis heute „PAF“ genannt. Alte E-Gitarren, besonders aber Les Pauls mit „PAFs“, sind heute nahezu unbezahlbar.

Kopien und Koryphäen

Eric Clapton mit seiner Signature-Gitarre von Martin (Prag 2013)

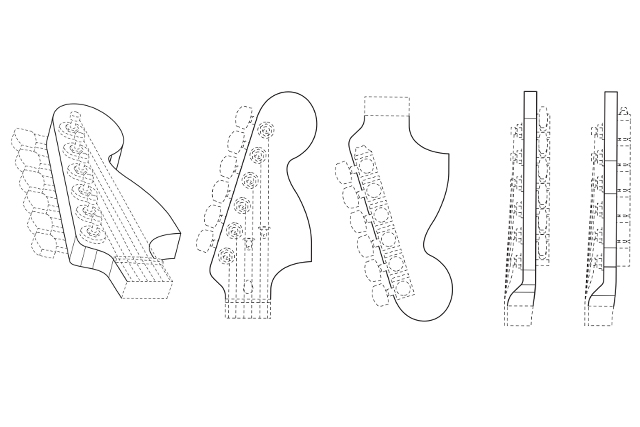

Seit jeher werden die teuren Standardmodelle von Fender und Gibson fleißig nachgeahmt. Es gibt Kopien in allen Qualitäts- und Preisstufen. Oft unterscheiden sich die Nachbauten nur minimal, etwa durch die Form der Kopfplatte, die Rundung der Korpusdecke oder die Griffbrett-Einlagen, vom Original. Immer wieder versucht besonders Gibson, gegen allzu dreiste Nachahmer rechtlich vorzugehen (siehe z.B. das BGH-Urteil vom 05.03.1998, Aktenzeichen: I ZR 13/96) – mit wechselndem Erfolg.

Die Instrumentenhersteller verpflichten berühmte Musiker gerne als sogenannte „Endorser“, also eine Art Markenbotschafter. So hat beispielsweise Fender schon diverse Eric Clapton-Sondermodelle seiner Stratocaster auf den Markt gebracht; von der Les Paul gibt es etliche Slash-Sonderausgaben. Auch Martin brachte nach dem berühmten „Unplugged“-Auftritt ein Clapton-Sondermodell heraus - das erste akustische „Signature“-Modell überhaupt. Aber man muss nicht unbedingt ein Virtuose sein, um eine eigene Gitarre gewidmet zu bekommen: Martin hatte eine Weile eine Kooperation mit Ed Sheeran (ist jetzt bei Lowden); Konkurrent Taylor bietet eine Taylor Swift-Gitarre an.

Manche Gitarristen gehen aber auch eigene Wege, etwa der Supertechniker Eddie Van Halen, der sich seine „Frankenstrat“ aus verschiedenen Gitarrenteilen zusammenschraubte und dabei Single Coils und Humbucker kombinierte, oder „Queen“-Gitarrist Brian May, der sich seine „Red Special“ schon als Teenager gemeinsam mit seinem Vater selbst baute.

Trotz aller zeitgemäßen technischen Möglichkeiten, viele verschiedene Sounds zu „modellieren“, also vorprogrammiert abzurufen, und obwohl weiterhin laufend Neuerungen angemeldet werden (siehe z.B. ![]() DE202022001270U1,

DE202022001270U1, ![]() DE202023000766U1 oder

DE202023000766U1 oder ![]() DE202024000565U1), ist bei elektrischen Gitarren bis heute die klassische Bauweise, die Rickenbacker, Fender, Gibson und andere in den 1950er Jahren etablierten, bis heute vorherrschend.

DE202024000565U1), ist bei elektrischen Gitarren bis heute die klassische Bauweise, die Rickenbacker, Fender, Gibson und andere in den 1950er Jahren etablierten, bis heute vorherrschend.

Logos und Marken berühmter Gitarrenhersteller

Text: Dr. Jan Björn Potthast; Bilder: DPETAISnet, Museum of Making Music (Carlsbald, California) CC by 3.0 via Wikimedia Commons, Public Record Office of Northern Ireland via Wikimedia Commons, Applause magazine - Photographer unknown - Public domain via Wikimedia Commons, Steve Banks CC by SA 4.0, via Wikimedia Commons, Raph_ph CC by 2.0 via Wkimedia Commons, ETH-Bibliothek Zürich Bildarchiv Fotograf Luethy Patrick Com_l29-0351 CC by-SA 4.0 via Wikimedia Commons, Cdcoverdude CC by SA 4.0 via Wikimedia Commons, Thomas Steffan CC by-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Stand: 23.04.2025

Wir schützen nicht nur Innovationen.

Soziale Medien